在具有周期性淹水/排水特征的Cd污染稻田土壤中,硫酸盐还原菌在淹水期间可利用硫酸盐作为电子受体生成还原性硫,其与Cd2+进一步通过化学沉淀形成相对稳定的CdS,降低Cd的生物有效性;在稻田土壤排水过程中,好氧条件可导致CdS被氧化溶解,增加Cd的生物有效性。在该厌氧-好氧过程中,Cd的迁移转化行为亦受多种环境因子如Fe和有机质的影响,但其环境化学过程与机制仍不够明晰。

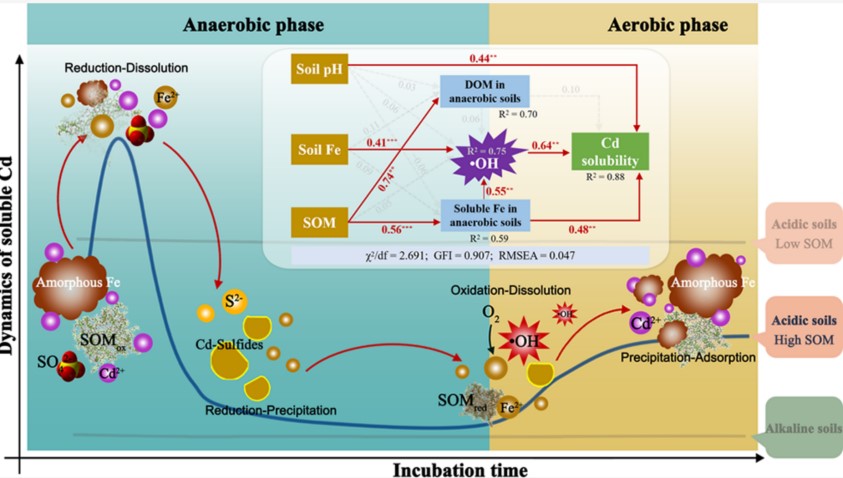

为此,中国科学院南京土壤研究所王玉军研究员团队首先针对稻田干湿交替过程中CdS的形成与转化过程开展了深入探究。在有机质和无定形铁含量较高的土壤中,淹水过程使得硫酸盐、有机质以及铁氧化物被微生物还原,其中生成的还原性硫与Cd结合形成CdS;土壤落干过程中,还原性有机质和Fe(II)可通过类芬顿反应导致羟基自由基(•OH)的生成,进而氧化CdS,增加土壤中可溶态Cd的浓度(图1)。

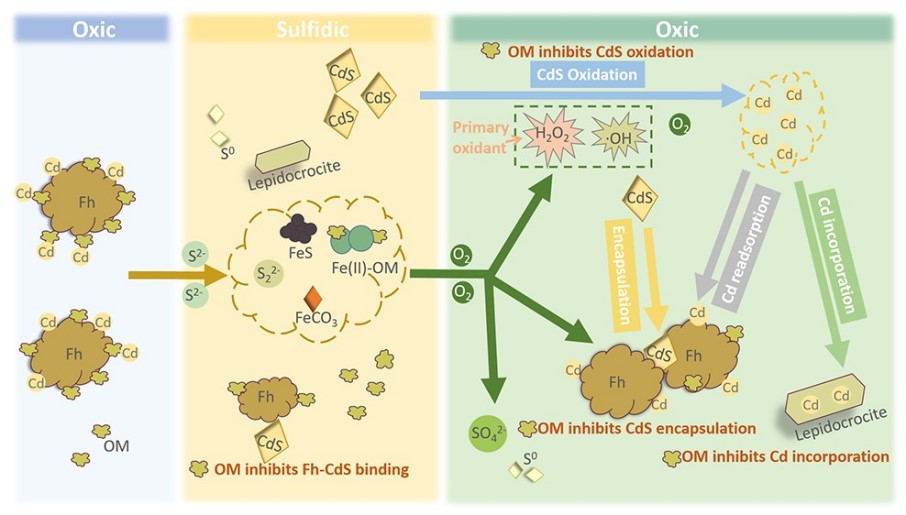

为进一步研究有机质、铁、和硫如何共同调控Cd在厌氧-好氧过程中的归趋,研究团队对吸附于水铁矿表面的Cd在硫化-再氧化过程中的迁移转化行为进行密切追踪,并考察有机质的影响。结果表明,在硫化过程中,S(-II)被完全消耗,部分水铁矿被还原为Fe(II),同时有机质从水铁矿表面解吸,吸附于水铁矿表面的Cd则完全转化为CdS。再氧化过程中,Fe(II)被氧化为Fe(III)氧化物,有机质被重新吸附。与此同时,一部分CdS发生了氧化,该氧化行为主要由Fe(II)氧化产生的H2O2驱动,·OH和O2亦有一定贡献,然而,有机质通过消耗H2O2抑制了CdS的氧化过程。从CdS中释放的大部分Cd重新吸附至Fe(III)氧化物表面,少部分释放的Cd则嵌入Fe(III)氧化物晶格中。此外,一部分CdS被包裹于Fe(III)氧化物聚集体内,但有机质与Fe(III)氧化物的相互作用抑制了惰性态Cd(嵌入态Cd、包裹态CdS)的形成(图2)。

图2. 厌氧-好氧过程中有机质、铁和硫共同调控Cd的迁移转化行为

以上研究结果对预测土壤干湿交替过程中Cd的生物有效性以及开展Cd污染修复具有重要指导意义,相关成果近日发表于Environmental Science & Technology和ACS ES&T water。该研究工作得到国家自然科学基金杰出青年基金等项目的资助。

论文链接1:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestwater.4c01016

论文链接2:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c13365